資本的支出と収益的支出の区分

固定資産を保有する会社は、建物の修繕や増築、機械の保守点検などを実施して自社の固定資産を維持管理する必要があると同時に、それぞれの事象に応じた適正な会計処理を行うことが求められます。

この記事では、収益的支出・資本的支出の具体例と判定の基準について解説します。

資本的支出に該当するものの具体例

固定資産の修理・改良等に費用を支出したとき、その支出により価値や耐久性が増加したと認められる場合は資本的支出となります。

内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一 資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

二 資産の価額を増加させる部分に対応する金額引用:法人税法施行令第132条

法人税基本通達7−8−1では、原則的に資本的支出に該当するものとして以下の項目が例示されています。

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」により追加)

(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。引用:法人税基本通達7−8−1

建物の増築や拡張、延長などは、もともとある資産の物量的な増加を伴う支出であるため、資産の部分的な取得という性格があります。そのため、それらは資本的支出ではなく資産の取得そのものに該当します。

- 物理的に付加した部分にかかる費用

- 変更のための改造・改装に直接要した費用

- 品質または性能の高いものへの取り替えに要した費用

修繕費に該当するものの具体例

修繕費(収益的支出)とは、法人が有する固定資産の通常の維持管理のため又はき損した固定資産につき、その現状を回復するために要したと認められる部分の金額をいいます。

法人税基本通達7−8−2では、修繕費に該当するものとして以下のように例示されています。

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)

(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてし た場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。

(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。

イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合

ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合

(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。

(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額引用:法人税基本通達7−8−2

修繕費に該当するか判断する上でのポイントは、通常の維持管理・原状回復のために要した費用と認められる部分であるということです。

- 建物の移えい又は解体移築の費用

- 機械装置の移設費用

- 地盤沈下した土地の原状回復の地盛費用

- 地盤沈下の海水侵害に対する床上げ等の費用

- 現に使用している土地の砂利等による水はけ改善費用

資本的支出と修繕費の区分が明らかでない場合

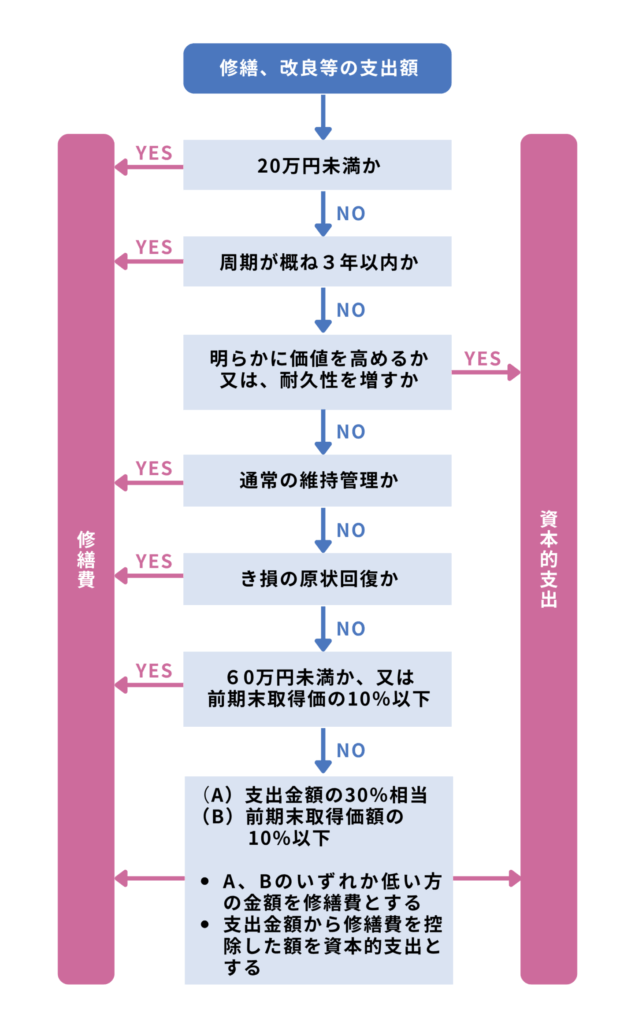

法人税基本通達では、資本的支出と修繕費の区分が明らかでない支出について形式的に判断する基準を設けています。

一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平15年課法2-7「二十」、令4年課法2-14「二十二」により改正)

(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合

(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合

(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7-8-5までにおいて同じ。引用:法人税基本通達7−8−3

一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」、令4年課法2-14「二十二」により改正)

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合引用:法人税基本通達7−8−4

一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(7-8-3又は7-8-4の適用を受けるものを除く。)がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平7年課法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)

(注) 当該固定資産の前期末における取得価額については、7-8-4の(2)の(注)による。引用:法人税基本通達7−8−5

このように、形式的な基準に沿って判断し、結果として形式的判断が困難な場合については、その実態に応じて区分を判断することになります。

各種事例について Q&A

(注)あくまで簡便的な事例ですので、特異な事例については専門機関にご相談ください。

- Q建物の耐震工事を行った場合は、どのように処理されますか?

- A

耐震性を高めるための工事を行った場合には、原則として、その工事に要した費用は、その資産の使用可能期間の延長又は価額の増加をもたらすものとして資本的支出に該当します。

- Q社有車の定期的な車両点検を行いました。修繕費として処理しても良いでしょうか?

- A

車検は通常、定期的に実施されるものであるため、周期が概ね3年以内の保守として修繕費に該当すると考えられます。

- Q工場のクレーンを移動させるのにかかった費用はどのように処理すれば良いでしょうか?

- A

機械装置の移設にかかった費用は修繕費となります。ただし、集中生産を行う等のための機械装置の移設費については資本的支出に該当するため注意が必要です。

- Qパソコンのメモリを増設するための修理を行った場合、どのように処理すべきか?

- A

パソコンの機能向上のための支出であるため、資本的支出に該当すると考えられます。

- Qクロス・フローリングの張り替えをした場合はどうなるか?

- A

入居者退去後に行う原状回復として、同等の素材に張り替える場合は修繕費として扱われます。一方で、高級素材へ変更したり、断熱性能などの付加価値を加えたりするリフォームは資本的支出となります。

資本的支出と修繕費の会計処理の方法については、次の記事でも参考にしています。簿記検定などにチャレンジしたい方もぜひご覧ください。

コメント