仕損とは?

仕損とは、製造工程における失敗(不合格)のことです。製品の製造中、様々な原因で加工に失敗することがあります。

また、仕損によって生じた不合格品のことを仕損品と言います。仕損品は、品質基準を満たせないため通常製品と同様に販売することはできません。

仕損品は、製造過程で通常発生する量かそうでないかによって、正常仕損と異常仕損に分類されます。

- 仕損の種類

-

- 通常の製造過程で不可避的に発生する仕損を正常仕損という。

- 通常発生する程度を超えて大量に発生する仕損を異常仕損という。

個別原価計算における正常仕損の処理について

仕損品は失敗したものにかかった原価を製品の原価に添加するなどの処理が必要になります。

正常仕損費の処理の種類としては、直接経費処理と間接経費処理があります。

- 正常仕損費の処理

-

- 直接経費処理:仕損費の発生額を当該指図書に賦課する

- 間接経費処理:仕損費を間接費とし、仕損の発生部門に賦課

これは原価計算基準 三五に記載されています。

個別原価計算において仕損が発生する場合には、原則として次の手続きにより仕損費を計算する。

(一) 仕損費の実際発生額又は見積額を、当該指図書に賦課する。

(二) 仕損費を間接費とし、これを仕損の発生部門に賦課する。この場合、間接費の予定配賦率の計算において、当該製造部門の予定間接費額中に、仕損費の予定額を算入する。引用:原価計算基準 三五 後段(一)

直接経費処理とは

直接経費処理とは、仕損費の発生額を製造指図書に配賦する方法です。製造指図書に配賦するため、直接経費(仕掛品)として処理されます。

個別原価計算における直接経費処理について、次の5つのパターンをがあります。

- 補修する場合(補修すれば良品となる)

- 全部を代替品とする場合(改めて製品全部を作り直す)

- 一部を代替品とする場合(失敗した部分を作り直す)

- 指図書を発行しない場合

- 軽微な仕損の場合

補修する場合:補修すれば良品になる

このケースは、補修をすれば良品になる場合です。

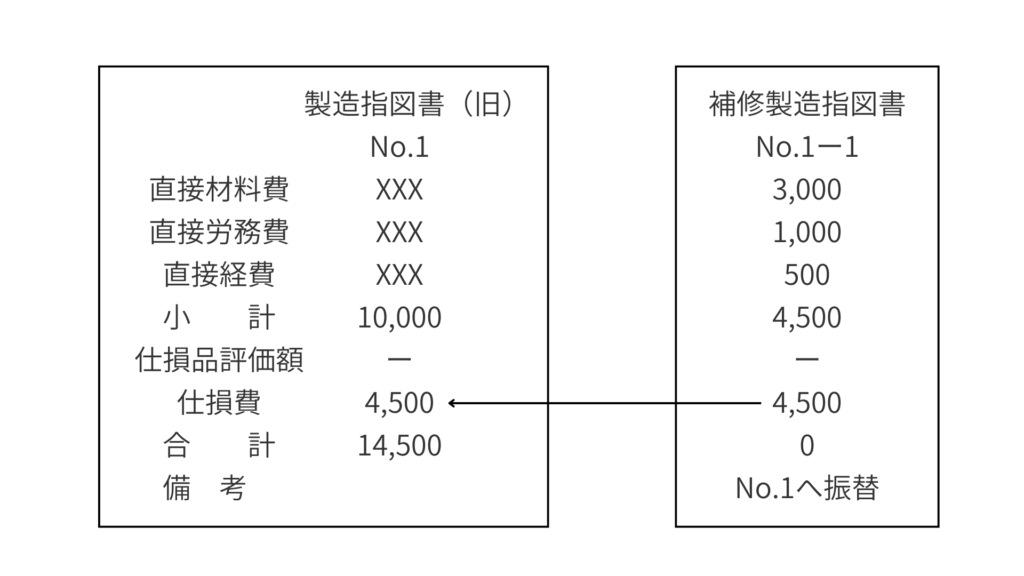

製品(製造指図書No.1)について仕損が発生し、補修製造指図書No.1ー1を発行して補修を行った。

この補修には材料3,000円と労務費1,000円、直接経費500円が消費された。

このケースでは、補修製造指図書に集計された原価を、旧製造指図書に振り替えます。

発生した費用を仕掛品に振り替える処理を行います。(補修製造指図書No.1−1へ)

| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |

| 仕 掛 品 (No.1−1) | 4,500 | 材 料 労 務 費 経 費 | 3,000 1,000 500 |

仕損費(費用)勘定への振替:補修にかかった費用を仕損費に振り替える。

| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |

| 仕 損 費 | 4,500 | 仕 掛 品 (No.1ー1) | 4,500 |

仕損費を直接経費として処理:仕損費勘定を仕掛品勘定(製造指図書No.1)へ振り替える。

| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |

| 仕 掛 品 (No.1) | 4,500 | 仕 損 費 | 4,500 |

全部代品の場合:改めて製品全部を作り直す

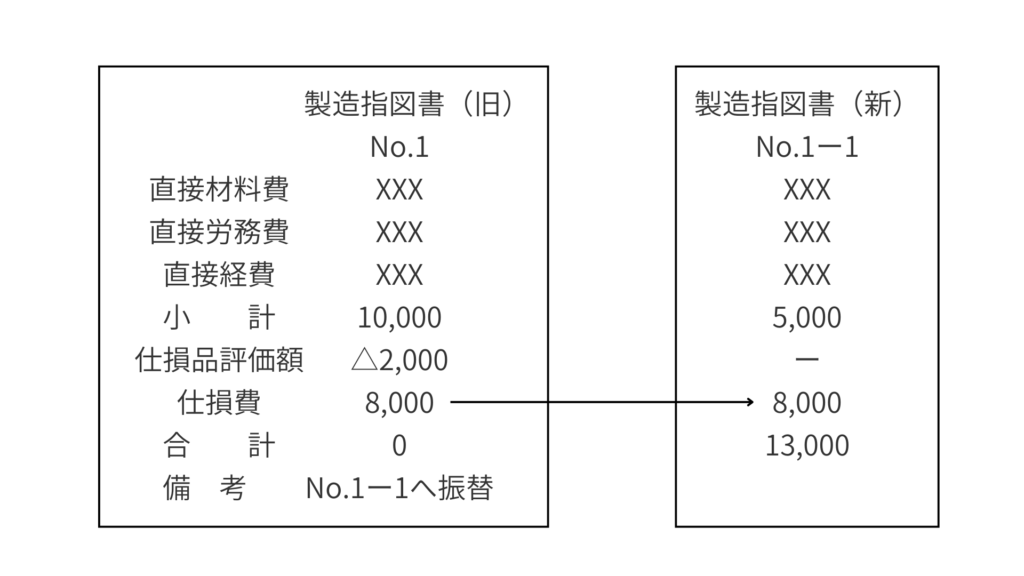

製品(製造指図書No.1)の製造途中にその全部に補修不能な仕損が発生したため、代品製造指図書No.1ー1を発行した。なお、仕損品評価額は仕損品原価の20%とする。

製造指図書に集計された製造費用 No.1:10,000円 No.1ー1:5,000

全部代替を製造する場合は、旧製造指図書(No.1)に集計した原価をNo.1−1に振り替えます。

また、仕損品に評価額がある場合は、その評価額を控除した残額を振り替えます。

| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |

| 仕 掛 品 (No.1−1) | 8,000 | 仕 掛 品 (No.1) | 10,000 |

| 仕 損 品 | 2,000 |

★ 評価額

仕損品(不合格品)は、それらはスクラップとして外部に売却したり、原材料として再利用したりする場合があり、その見積額を評価額と言いいます。

代品を製造した場合に仕損品が売却可能であったり、利用価値があるときには、売却価額または利用価値の見積額を製造原価から差し引いた金額を仕損費とします。

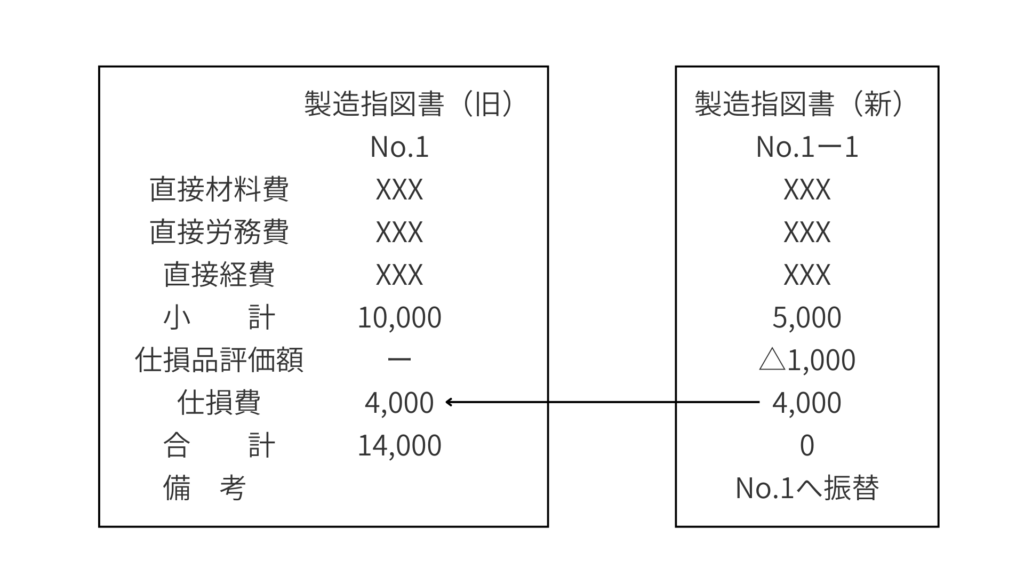

一部代品の場合:失敗した部分を作り直す

製品(製造指図書No.1)の製造途中にその一部に補修不能な仕損が発生したため、代品製造指図書No.1−1を発行した。なお、仕損品評価額は仕損品原価の20%とする。

製造指図書に集計された製造費用 No.1:10,000円 No.1−1:5,000

一部のみ代替品を製造する場合は、旧製造指図書(No.1)は継続して使用しているため、代替品の製造にかかった原価をNo.1に振り替えます。

| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |

| 仕 掛 品 (No.1) | 4,000 | 仕 掛 品 (No.1−1) | 5,000 |

| 仕 損 品 | 1,000 |

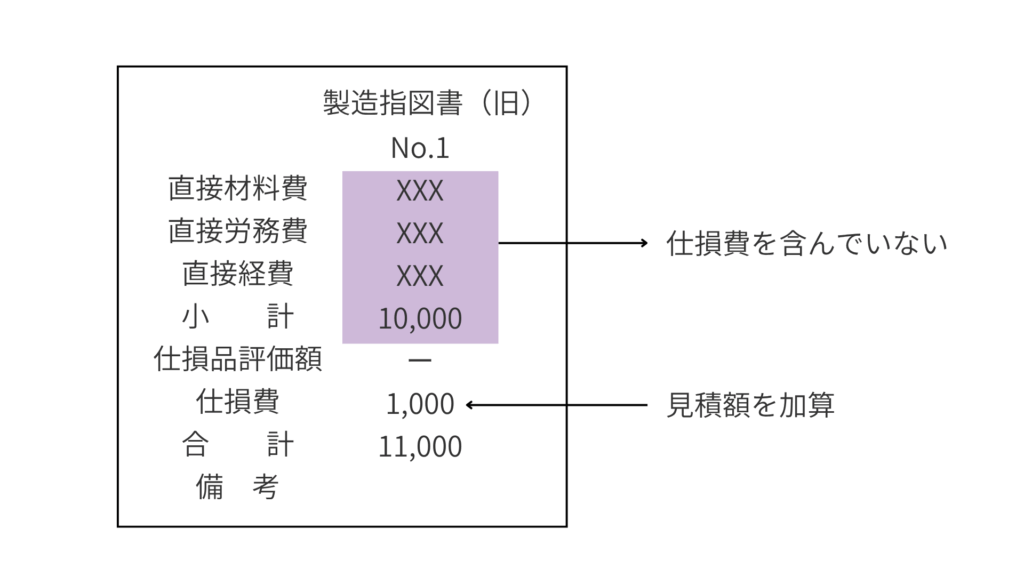

製造指図書を発行しない場合

製品(製造指図書No.1)の製造途中にその一部に仕損が生じ補修を行ったが、製造指図書は発行していない。なお、仕損費の見積額は1,000円である。

製造指図書に集計された製造費用 No.1:10,000円

補修製造指図書を発行していない場合は、補修のために要した費用(仕損費)が原価に含まれていないことになるため、仕損費の見積額を加算します。

| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |

| 仕 掛 品 (No.1) | 1,000 | 製造間接費 | 1,000 |

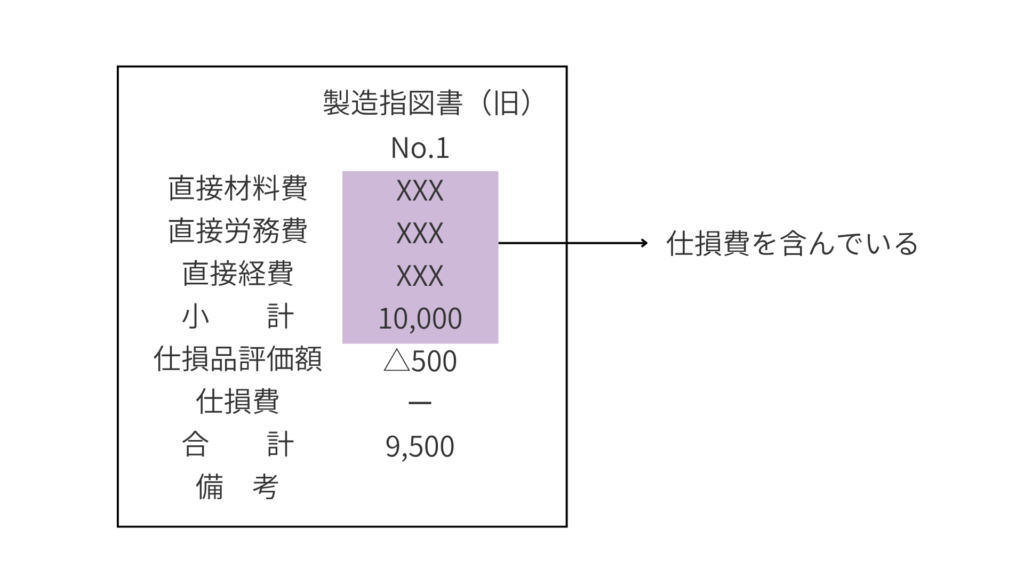

軽微な仕損の場合

製品(製造指図書No.1)の製造途中に軽微な仕損が生じたが、その評価額を製造指図書から控除するにとどめた。なお、仕損品評価額は500円である。

製造指図書に集計された製造費用 No.1:10,000円

軽微な仕損が生じた場合で、仕損品の評価額を控除するにとどめた場合は以下のように処理をします。

| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |

| 仕 損 品 | 500 | 仕 掛 品 (No.1) | 500 |

間接経費処理とは

間接経費処理はその名の通り、仕損を間接費として処理する方法です。間接経費処理の概要と目的は次のようになります。

間接経費処理の概要

間接経費処理は次の2点を前提としています。

- 仕損の発生度合いが極めて正常的であること

- 発生部門(仕損発生の原因がある製造部門)が明らかであること

- 間接経費処理の内容

-

- 予算編成時:仕損費の予算額を発生の予想される製造部門の予算額の中に算入しておくこと。(間接費の予定配賦率の中に仕損費予算額を含める)

- 期中:当該製造部門の加工を受ける製品に仕損費を含む間接費を配賦する。

- 実績測定期:発生原因となった製造部門に、仕損費の実際発生額を賦課する。

間接経費処理の目的は以下の2点です。

- 財務諸表作成目的

仕損費の発生が予想される製造部門の加工を受ける製品全てに、配賦基準数値単位あたりで均等に仕損費が配賦されるため、比較性の高い製品原価を算定できる。 - 原価管理

仕損費の実際発生額を発生原因のある製造部門へ賦課するため、仕損発生に関する原価責任を明らかにできる。(予算差異の内訳として、仕損費を原因とする差異を算定する)

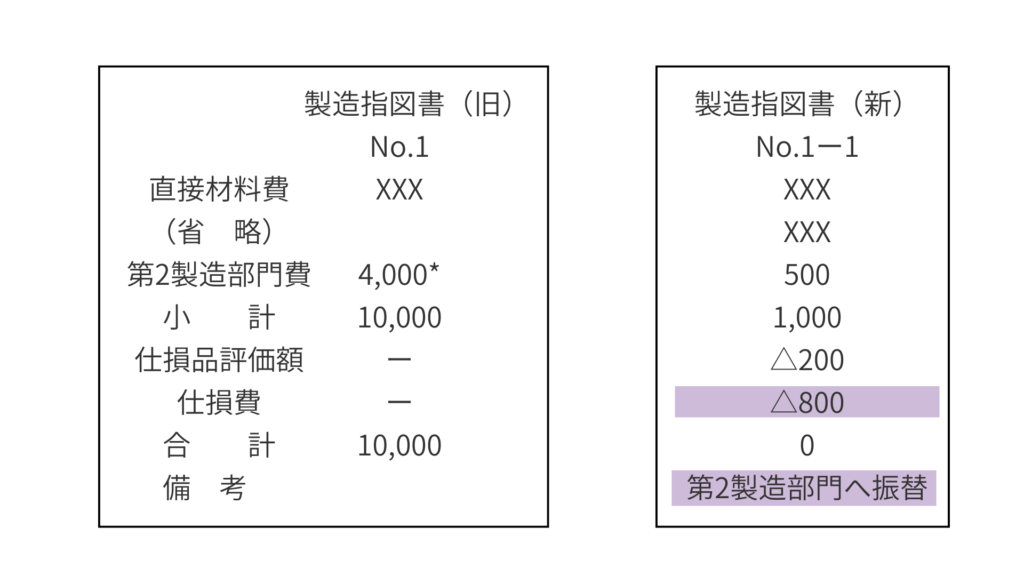

練習問題

製造指図書No.1は第2製造部門において、一部が補修不能な仕損となり、代品製造指図書No.1−1を発行した。第2製造部門費の予算額は5,000円、基準操業度は100作業時間であり、その予算額には、第2製造部門で発生する仕損費の予算額750円が含まれている。

製造指図書の作業時間は、No.1:80時間、No.1−1:10時間 であった。なお、仕損品の評価額は仕損品原価の20%とする。

製造指図書に集計された製造費用 No.1:10,000円 No.1ー1:1,000(どちらも第2製造部門費を含む)

* 5,000円 ÷ 100時間 =@¥50(第2製造部門費の予定配賦率)

@¥50 × 80時間 = 4,000

間接経費処理においては、仕損費の実際発生額を発生部門に振り替えます。

| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |

| 第2製造部門 仕 損 品 | 800 200 | 仕 掛 品 (No.1−1) | 1,000 |

コメント